Введите слово или словосочетание на любом языке 👆

Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

- как употребляется слово

- частота употребления

- используется оно чаще в устной или письменной речи

- варианты перевода слова

- примеры употребления (несколько фраз с переводом)

- этимология

Что (кто) такое Мир - определение

СЕРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СОЗДАННЫХ ИНСТИТУТОМ КИБЕРНЕТИКИ АКАДЕМИИ НАУК УССР

МИР-1; МИР-2; МИР (компьютер)

мир

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ

Мир (кинотеатр); МИР (кинотеатр)

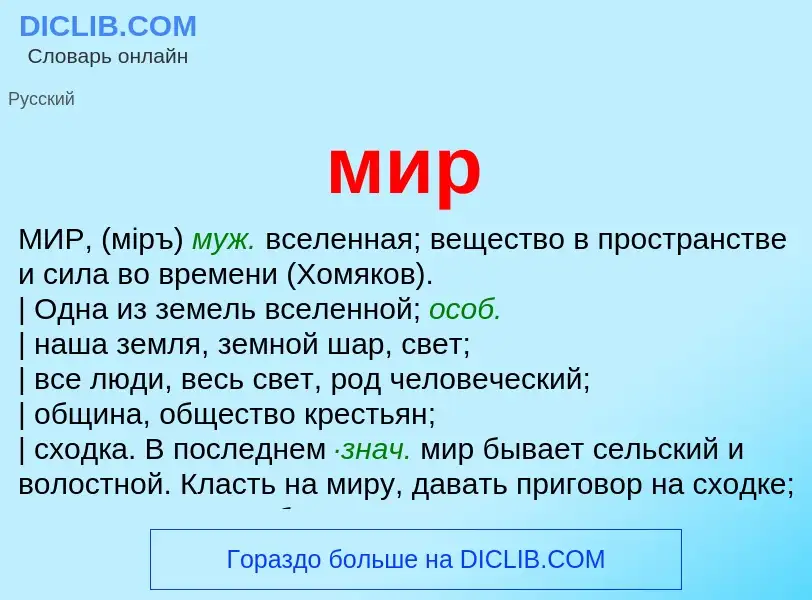

МИР, (міръ) муж. вселенная; вещество в пространстве и сила во времени (Хомяков).

| Одна из земель вселенной; особ.

| наша земля, земной шар, свет;

| все люди, весь свет, род человеческий;

| община, общество крестьян;

| сходка. В последнем ·знач. мир бывает сельский и волостной. Класть на миру, давать приговор на сходке; на сельском миру бывает по мужику от дыма, на волостном миру или кругу по два хозяина от сотни. Миры, земли, планеты. Встарь считали годы от сотворения мира, нашей земли. Идти в мир или по миру, с сумою. На миру и смерть красна, на людях. Жить в миру, в мирских заботах, в суетности; вообще в свете; ·противоп. жизнь духовная, монашеская. Мир, Бог на помочь! оклик бурлаков. Волгою, при встрече судов; ответ: Вам Бог на-помочь! Мир волна. Мир золотая гора. В мире, что в море. В мире, что в омуте (ни дна, ни покрышки). Мир во зле (во лжи). На что мир ни зинет, то и гинет, о зависти. Глупый разум по-меру пускает.

| Растение мир, Chenopodium bothrys, душистая лебеда, кудрявец.

Мир

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ

Мир (кинотеатр); МИР (кинотеатр)

I

международный, отношения между народами и государствами, основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными средствами и соблюдении принятых на себя (и закрепляемых обычно в договорах) обязательств; отсутствие организованной вооружённой борьбы между государствами. В антагонистических классовых обществах М. прерывается войнами и закрепляет их результаты. Характер М., как и характер войны (См. Война), определяется исторической ступенью развития общества, политикой господствующих классов.

Новая эпоха исторического развития начинается с возникновения социализма, в самой природе которого заложено стремление к М. между народами. Вечный М. между народами, исключающий всякие войны и подготовку к ним, является международным принципом коммунистического общества (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 17, с. 5), одним из великих идеалов, за которые борются коммунисты (см. В. И. Ленин, Полное собрание соч., 5 изд., т. 26, с. 304).

Идеал жизни без войн, когда в международных отношениях соблюдались бы общепризнанные нормы справедливости, восходит к глубокой древности: легенды о "золотом" веке, антивоенная утопия Лао-цзы (Китай), роман древнегреческого писателя Ямбула о солнечном государстве. Идеологи рабовладельческого класса, отвергая возможность длительного равноправного М. с "варварами", ставили вопрос о М. как внутреннюю проблему определённого народа: китайцев (Мо-цзы), эллинов (Аристотель). В феодальной Европе необходимость отражения опасности чужеземного нашествия вызвала к жизни политические планы устранения распрей путём союза государств: "русского М." Романа Галицкого (13 в.), "всеобщего европейского М." французского мыслителя П. Дюбуа (14 в.) и чешского короля Йиржи Подебрада (15 в.).

В 17-18 вв. появляются проекты общеевропейских или всемирных организаций для мирного решения международных споров: Э. Круа (Франция, 1623), У. Пенна (США, 1693), французского публициста Ш. Сен-Пьера (1708), английского экономиста Дж. Беллерса (1710), немецкого философа И. Канта (1795), русского просветителя В. ф. Малиновского (1803) и др. Прогрессивные мыслители 17-18 вв. выдвинули в качестве основных принципов международных отношений равноправие и уважение суверенитета народов, связав реализацию их с требованием ликвидации феодально-династических устоев как условия "вечного М.". В 17 в. основоположник науки международного права Г. Гроций развивал идею гуманизации войн, регулирования отношений между государствами в интересах М. В отличие от просветителей и буржуазных демократов, французские утопические коммунисты 18 в. (Морелли, Г. Мабли) указывали, что для устранения войн нужно изменить социальное устройство наций на основе общности имущества. После наполеоновских войн (1815) в Европе зародилось пацифистское движение, стремившееся обеспечить М. на почве капиталистических отношений; оно сыграло известную роль в разработке конвенций и соглашений о гуманизации методов ведения войны, о мирном разрешении международных споров и столкновений (например, Гаагские конвенции 1899 и 1907; создание в 1899 Постоянной палаты третейского суда, действовавшей как орган международного арбитража).

С середины 40-х гг. 19 в. против милитаризма и войн выступает рабочее движение. "...Объединение рабочего класса разных стран, - писал К. Маркс, - в конечном счете должно сделать войны между народами невозможными" (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 16, с. 556). 1-й Интернационал рассматривал борьбу за М. как часть борьбы за освобождение рабочего класса. Подчёркивая необходимость и возможность защиты М. в условиях капитализма, Ф. Энгельс выдвинул в 1893 проект общеевропейской безопасности на основе разоружения как гарантии М. В начале 20 в. международное социалистическое движение, партия большевиков выработали антимилитаристскую тактику пролетариата, нашедшую отражение в решениях Штутгартского (1907) и Базельского (1912) конгрессов 2-го Интернационала. В годы 1-й мировой войны 1914-18 В. И. Ленин разработал вопрос о М. в связи с социалистической революцией пролетариата. Ставя проблему М. конкретно исторически, в связи с определёнными политическими требованиями и интересами рабочего класса и народных масс, Ленин отмечал в марте 1917 в "Письмах из далека", что только пролетарское государство в состоянии "...добиться мира, притом не империалистского мира, не сделки между империалистскими державами о дележе награбленной капиталистами и их правительствами добычи, а действительно прочного и демократического мира, который не достижим без пролетарской революции в ряде стран" (Полное собрание соч., 5 изд., т. 31, с. 55).

Поворот в мировой политике от империалистического М., с вырастающими из него войнами, к прочному демократическому М., который закладывает основы для полного устранения войн, начался с победой Великой Октябрьской социалистической революции в 1917. В первом акте Советского правительства - Декрете о мире (См. Декрет о мире) - программа демократического М. была органически связана с новым принципом международных отношений, рождённым социалистической революцией, - принципом мирного сосуществования социалистических и капиталистических систем. Борьба Советского государства и международного рабочего класса во главе с партиями 3-го Интернационала в период между двумя мировыми войнами за новые принципы мировой политики, выдвинутые социализмом, развитие и укрепление могущества первой социалистической державы, а затем мировой системы социализма - исторические шаги к созданию решающих гарантий устойчивого М.

Современная постановка вопроса о М., обоснованная коммунистическими и рабочими партиями на международных Совещаниях 1957, 1960, 1969, исходит из изменения соотношения сил между социализмом и капитализмом на мировой арене, из принципиального положения о том, что последовательная миролюбивая политика СССР и других социалистических государств, растущее влияние их согласованной политики на ход мировых событий, усиление борьбы рабочего класса и всех трудящихся в странах капитала, рост национально-освободительного движения, выступление широких кругов мировой демократической общественности - сторонников М. устраняют фатальную неизбежность новой мировой войны. Вследствие невиданно возросшей разрушительной силы средств войны вопрос о М. стал общечеловеческой проблемой, для разрешения которой необходимы совместные действия во имя защиты М. всех, кто заинтересован в спасении плодов труда и творческих усилий человечества, независимо от убеждений и политических взглядов. С одной стороны, борьба за М. неотделима от развития антиимпериалистического движения и сливается с борьбой за свободу народов, прогресс и демократию; с другой - упрочение М. создаёт благоприятные условия для освободительной борьбы трудящихся.

Коммунисты отвергают как псевдореволюционную экстремистскую идею утверждения социализма и М. в результате войны, так и правооппортунистическое понимание М. как отказ от классовой борьбы, от борьбы с буржуазной идеологией и политикой. Усилив наступление на империализм, являющийся источником военной опасности, можно добиться решающего превосходства над ним, нанести поражение его агрессивной политике, навязать империалистам мирное сосуществование и претворить в жизнь стремления народов к М. Важнейшими предпосылками М. являются прекращение гонки вооружений и разоружение, ликвидация военных блоков и очагов войны, отпор актам агрессии и международного произвола, развитие международного сотрудничества. Борьба Советского государства, других миролюбивых сил за осуществление коренного поворота к разрядке в международных отношениях привела в 1-й половине 70-х гг. к созданию новой ситуации, когда реальной стала задача обеспечения необратимости сдвигов, происшедших на мировой арене в пользу М. и мирного сосуществования государств с различным общественным строем. См. также ст. Мирное сосуществование.

Лит.: Маркс К., Первое воззвание Генерального совета Международного Товарищества Рабочих о франко-прусской войне, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 17; Энгельс Ф., Может ли Европа разоружиться?, там же, т, 22; Ленин В. И., О международной политике и международном праве. [Сб.], М., 1958; Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы, М., 1960; Международное Совещание коммунистических и рабочих партий, Москва, 1969, Прага, 1969; XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет, т. 1-2, М., 1971; Либкнехт К., Милитаризм и антимилитаризм..., М., 1960; Трактаты о вечном мире. [Сб.], М., 1963; Проблемы войны и мира, М., 1967.

Е. Г. Панфилов.

II

название крестьянской сельской, а также городской (посадской) общины (См. Община) в России в 13 - начале 20 вв. Первоначально (с 13 в.) М. существовал в деревнях и сёлах на государственных, дворцовых, боярских и монастырских землях. Члены М. собирались на сход для раскладки и сбора податей, перераспределения пустующих общинных земель. Термин "М." при его рассмотрении с административно-правовой стороны был равнозначен термину "община".

III

посёлок городского типа в Кореличском районе Гродненской обл. БССР, в 17 км от ж.-д. станции Городея (на линии Минск - Барановичи). Спиртовой завод. Памятники архитектуры - замок феодального рода Иллиничей (начало 16 в.) с каменным дворцом (2-я половина 16 в.).

IV

("Мир",)

научно-техническое издательство Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Находится в Москве. Основано в 1946 как Издательство иностранной литературы, в 1964, после реорганизации этого издательства и Государственного издательства литературы на иностранных языках, получило название "М.". Выпускает в переводе на русский язык опубликованные за рубежом научные монографии, учебные пособия и тематические сборники по математике, теоретической механике, физике, химии, биологии, астрономии, геофизике, космическим исследованиям, геологии, по новой технике (включая проблемы новых источников энергии, материаловедения и ракетной техники), а также произведения научно-популярной и научно-фантастической литературы. На английском, испанском, французском, итальянском, немецком и арабском языках в издательстве "М." выходят переводы советской научно-технической литературы, в том числе монографии, учебники и учебные пособия для высших и средних специальных учебных заведений по естественным и прикладным техническим наукам, по медицине, а также советской научно-популярной и научно-фантастической литературы.

В 1972 выпущено 540 названий книг и брошюр (108 млн. печатных листов-оттисков) общим тиражом 5,7 млн. экземпляров. Книги издательства "М." распространяются более чем в 100 странах.

Кроме книг, издательство "М." выпускает критико-библиографический ежемесячный журнал "Новые книги за рубежом" (3 серии), сборники переводов "Математика", "Механика", "Вопросы ракетной техники".

Н. Т. Божко.

V

("Мир",)

объединённые энергосистемы (ОЭС) европейских стран - членов СЭВ. Организация параллельной работы энергосистем "М." относится к основным направлениям развития международного социалистического разделения труда в электроэнергетике, обусловленного, в частности, неравномерным размещением природных топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение параллельной работы национальных энергосистем позволяет увеличить взаимный обмен электроэнергией между странами-участницами, уменьшить общий потребный резерв мощности в энергосистемах, повысить экономичность их работы и надёжность электроснабжения потребителей. Рекомендации по начальному этапу осуществления параллельной работы энергосистем "М.", сооружению межсистемных линий электропередачи разработаны Постоянной комиссией СЭВ по электроэнергии на основе предложений стран и одобрены 11-й сессией СЭВ в 1959. В 1972 было 22 линии электропередачи напряжением 110-400 кв, соединивших энергосистемы НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР (Львовская энергосистема) и ЧССР, их общая пропускная способность Мир 7200 Мв․а. В 1963 создана межсистемная узловая трансформаторная подстанция 220/400 кв в Мукачево (СССР), соединившая энергосистемы ВНР, СРР, ЧССР и Львовскую энергосистему СССР. Для более полного использования технических и экономических преимуществ параллельной работы энергосистем "М." и координации действий государственных диспетчерских управлений правительства НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР подписали в 1962 Соглашение об образовании Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) объединённых энергосистем с местопребыванием в Праге. Общая установленная мощность электростанций энергосистем "М." (СССР - Львовская энергосистема) к концу 1972 превысила 62 Гвт, увеличившись за 10 лет существования ЦДУ примерно в 2,4 раза. В такой же пропорции увеличилась суммарная выработка электроэнергии в ОЭС, составившая в 1972 около 302 млрд. квт․ч. Темпы роста межгосударственного обмена электроэнергией за 1962-72 в 2 раза превысили темпы роста потребления электроэнергии. Величина обмена электроэнергией в 1972 составляла ок. 16 млрд. квт․ч. Экономический эффект от параллельной работы энергосистем формируется в результате аварийной взаимопомощи, снижения потребной генерирующей мощности в каждой из стран за счёт несовпадения максимумов нагрузки национальных энергосистем, находящихся в разных поясах времени, снижения общей величины мощности резерва. Эффект от совмещения графиков нагрузки национальных энергосистем в период годового максимума 1972 был более 1 Гвт. Режимные внеплановые поставки электроэнергии заинтересованным энергосистемам в 1972 в порядке взаимопомощи составили около 850 млн. квт․ч.

Процесс развития энергосистем "М." продолжается. Исследуются возможности дальнейшего развития в ОЭС межсистемных высоковольтных линий электропередачи. Выявление основных тенденций перспективного развития энергосистем "М." и разработка предложений по расширению и углублению сотрудничества в этом направлении - одна из проблем, предусмотренных Комплексной программой дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран - членов СЭВ в области электроэнергетики (см. Интеграция социалистическая экономическая).

Ю. Н. Савенко.

МИР

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ

Мир (кинотеатр); МИР (кинотеатр)

I

1. Отдельная область Вселенной, планета.

Звездные миры.

2. отдельная область жизни, явлений, предметов.

М. животных, растений. М. звуков. Внутренний м. человека. М. увлечений.

3. объединенное по каким-нибудь признакам человеческое общество, общественная среда, строй.

Античный м. Капиталистический м. М. социализма. Научный м.

4. совокупность всех форм материи в земном и космическом прост ранстве, Вселенная.

Происхождение мира.

5. (устар.) светская жизнь, в противопол. монастырской жизни, церкви.

6. (устар.) сельская община с ее членами.

С миру по нитке - голому рубашка (посл.).

7. Земной шар, земля, а также люди, население земного шара.

Объехать весь м. Первые в мире. Чемпион мира. М. тесен (о неожиданно обнаружившихся общих закомых, связях; книжн.).

II

1. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны.

Жить в мире. В семье м. Борьба за сохранение мира на Земле.

2. соглашение воюющих сторон о прекращении войны.

Заключить м.

3. (высок.) спокойствие, тишина.

М. полей. М. вашему дому! М. праху его (добрые слова об умершем).

Википедия

МИР

«МИР» (сокращение от «Машина для Инженерных Расчётов») — серия электронных вычислительных машин, созданных Институтом кибернетики Академии наук УССР (ныне Институт кибернетики НАН Украины) под руководством академика В. М. Глушкова.

В 1968 году «за разработку новых принципов построения структур малых машин для инженерных расчётов и математического обеспечения к ним, внедрённых в ЭВМ серии „МИР“» Государственной премии СССР были удостоены В. М. Глушков, С. Б. Погребинский, В. Д. Лосев, А. А. Летичевский, Ю. В. Благовещенский, И. Н. Молчанов и А. А. Стогний.

Примеры употребления для Мир

1. Мир футбольный, мир политический, мир большого бизнеса.

2. - Мир тяжелой работы, мир праздника, мир поэзии...

3. А мир сверхмотивации - это мир сверхценностей, то есть мир религии.

4. Спортивный мир — это мир стали, мир, который должен противостоять ударам.

5. Зиновьев создал свой мир - как есть мир Достоевского, мир Кафки, мир Андрея Платонова.